賃貸事務所を探しているなかで不動産広告を見ると、必ず不動産会社の情報が記載されていると思います。

そこに、「貸主」や「代理」、または「仲介」という言葉が明記されていないでしょうか。ほとんどの場合片隅に小さく書かれているので気付かないことが多いと思いますが、明記されていないと法令違反になるので必ず書いてあります。

しかし、これ一体何のことなのでしょうか?

明記しないと違反になるということは、不動産取引について重要なことといえますね。知っておいて損は無し。今回は、取引態様についてご説明します。

不動産会社の立場

賃貸物件の契約とは、その物件の所有者(大家さん)と借りる人が契約を結ぶことですが、個人の貸主や不動産知識の少ない一般の借主が直接やりとりをするよりも、間に専門知識のある不動産会社が入ることによって、入居者探しや物件探し、また契約の安全性も高まり、より取引がスムーズになります。

つまり、不動産会社は、貸主・借主の間に立つことで両者間の負担を減らし、トラブルを防ぐなどスムーズな取引が行われるようにする事が目的ということになります。

そして、それに併せて制度も整備されていくことになりますが、その中で決められたのが「取引態様」です。いわば、間に入る不動産会社の立場のようなもので、不動産取引の中でどういう存在なのかということを明記するようになったのです。

3つの取引態様

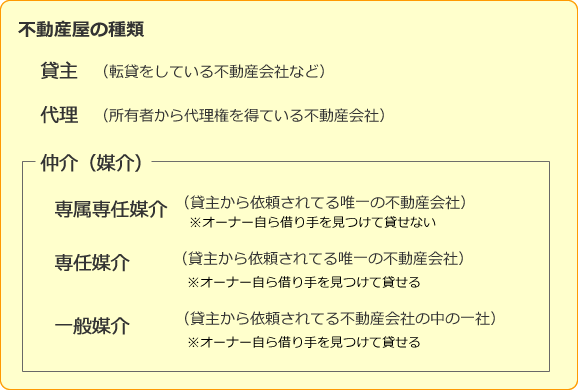

取引態様は以下の3つに定められます。

- 貸主

原則として、取引対象の物件の所有者です。但し、物件を所有者から転貸するサブリースの場合は、転貸者を貸主として明記します。この場合は直接取引をするので、仲介者は存在しません。 - 代理

所有者から代理権を得ている不動産会社です。この代理の場合、不動産取引についての権限は貸主とほぼ同じです。入居審査などでも決済できる立場にあるといえます。 - 仲介(媒介)

貸主と借主の間に入り物件の斡旋を行う不動産会社です。最も多く登場する立場です。あくまでも目的は取引がスムーズに行われるようにすることですので、「貸主」「代理」と違い、最終的な判断は貸主と借主の当事者になります。尚、仲介と同じ意味合いで「媒介」と言われることもあります。

仲介・媒介の種類

先にも書いた通り、仲介は、「媒介」と言われることもあります。契約時に行うことは同じですが、貸主からの依頼内容によって、仲介(媒介)は、3つの種類に分けられます。

- 一般媒介

貸主は複数の不動産会社に募集を依頼することができます。また、貸主が自分で入居者を見つけて契約(以下、自己発見取引)することも可能です。 - 専任媒介

募集依頼できる不動産会社は一社に限定されます。ただし、一般媒介と同じく自己発見取引は可能です。 - 専属専任媒介

募集依頼ができるのは専任媒介と同様一社のみ。そして、自己発見取引もできません。例えば、物件を探している方が何らかのかたちで貸主と知り合いになって契約しようと思っても、必ず専属専任の会社が仲介に立って契約を行います。

宅建業法の対象外!?に注意

宅建業法の対象になるのは、宅地建物の売買、交換、賃借の代理、媒介を業として行うものとされています。つまり、自分の所有物件を貸すことは宅建業法の対象にはならないということになります。

わかりやすいのは、建物や宅地などを分譲して売っているのは不動産会社ですよね。一方で賃貸ビルやアパートを貸している大家さんのほとんどは不動産会社ではありません。

ですから、仲介や代理を通さず、大家さんと直接契約する場合は、取引態様の明示義務はありませんし、宅建業法の対象でもありません。

したがって、行政の監督対象にもなりませんし、契約前に行う重要事項説明や契約書の書面化の義務もありませんので、入居後にトラブルにならなないために曖昧なところや不明なところは借主自身が明確化する必要が生じます。

この場合、情報の少ない一般借主にとっては相当不利な状況ではありますので、不安な場合は不動産会社に仲介依頼するのがベストだと思います。

まとめ

不動産会社の取引態様を見れば、その不動産会社の立場が分かりますので、直接では言いづらかった内容も交渉しやすくなるということもあります。また、取引態様の明示がどこにもないという場合は、その会社は得体が知れないので未然にトラブルを回避することもできるかもしれません。

見落しがちな不動産広告の中の一部ですが、こうした言葉の意味をしっかりと理解しておくことで、よりスムーズで快適な物件選びができると思います。

物件選びの決定に直接関係するほどのものではないかもしれませんが、賃貸オフィス探しの一助になればうれしいです。

Leave Your Response